最起初的教導是什麼?

梅晨 基督教真偽辯 第二章 教義

這個最起初的教導是什麼?是「神是每個人的父親」?是「每個人彼此都是兄弟」?還是像新神學的信徒一樣,對基督的性情作番含糊的讚美?都猜錯了,而且錯得離譜。初代教會的使徒說的是 「基督照聖經所說,為我們的罪死了,而且埋葬了;又照聖經所說,第三天復活了」。基督教的福音一開始就是在報告一件已經發生的事情。「福音」的意思其實是「好消息」,既然是消息,就已經暗示我們是在報告一件發生過的事情,而且基督教一開始就把這件事的意義講清楚了一一「把這件事的意義講清楚」,這就是教義了。「基督死了」是歷史,「基督為我們的罪死了」是教義,這兩項要素必須緊密相連,否則就沒有基督教。

這樣看來,初代教會傳福音,顯然不是只勉勵人說:「拿撒勒人耶穌一生在地上很了不起、很敬虔、很孝順,讓我們一起接受他生平的影響吧!」。接受新神學的歷史學家一定以為他們是這麼說的,但是他們其實根本沒說過這種話。我們可以想像,耶穌的門徒在經歷耶穌受死的震撼時,可能會默想他的教導,他們可能會對自己說:「即使那位教我們這樣禱告的夫子已經死了,用『我們在天上的父』來稱呼神,確實蠻不錯的」。他們可能照著耶穌教導他們的倫理原則行事,心中一直懸念一個模糊的盼望,就是那位教導他們這些原則的夫子並沒有死,而是越過死亡,以另一種方式存在於世間罷了。這種想法對新神學的信徒可能很自然,但是彼得、約翰、雅各卻從來沒有這麼想過。耶穌曾經使彼得、約翰、雅各有極大的盼望,而耶穌死在十字架上,使他們的盼望全垮了,單單回想這信仰的精神與倫理的原則,無法重新點燃他們的盼望。耶穌的門徒顯然在各方面都差耶穌一大截,他們不明白耶穌崇高的屬靈教導,甚至大難臨頭還爭論誰為大,那麼一旦他們的夫子死了,他們還能成什麼氣候?夫子同在的時候,他們都這麼軟弱了,那麼一且夫子雕開,他們豈不是要垮了?

可是這些軟弱沮喪的人,在他們的夫子死後沒幾天,就帶出一個空前盛大,也是最重要的屬靈運動;我們不得不問,是什麼因素造成這麼驚人的改變?是什麼因素使這些軟弱膽怯的門徒成為征服世界的屬靈英雄?顯然不是因為他們回憶起耶穌的生平,因為那只會讓他們更悲傷。耶穌的門徒在耶穌被釘十字架之後,他們在耶路撒冷開始傳道之前的這幾天之間,顯然得到某種新的裝備,使他們可以勝任這項事工。這個新的裝備是什麼?我們先不談基督徒的觀點,認為他們在五句節那天從神領受了聖靈;我們只從表面來看,這裝備顯然不是他們領悟了什麼永恆的原則,而是一篇歷史信息,一件剛發生的事,就是「他復活了」。門徒一關始就是用這個信意征服世界的。

可是這個復活的信息不是憑空來的,這信息與耶穌受死有關。我們現在知道耶穌受死不是失敗,而是神的恩典得勝。這信息與耶穌在地上經過的每件事都有關。我們現在知道,耶穌來到世上是神的安排,罪人藉此得救。初代教會不只關心耶穌所說的,更關心耶穌所作的。世人是因為有人傳揚一件事而得救贖,而且不只傳揚一件事的發生,也同時講明這件事的意義「講明這件事的意義」就是教義了。基督徒傳福音總要包含這兩個要素:一、講述一個事實,這是歷史;二、說明這個事實的意義,這是教義。「在本丟彼拉多手下受害,被釘十字架、死了、埋葬了」是歷史,「他是愛我,為我捨己」是教義。這是初代教會的基督教。p25-27

許多信徒大多不能分辨「以啟示為基礎的真基督教」與「人本主義以理性為基礎重新建構的偽基督教」。 本書分別從神、人、聖經、基督、救恩、教會論的角度,比較兩者的差異,讓人明白自由派神學(或稱新神學)其實不是基督教,而且是基督教最大的敵人。盼望本書能堅固教會,有能力抵擋來自教會內外的各種攻擊。

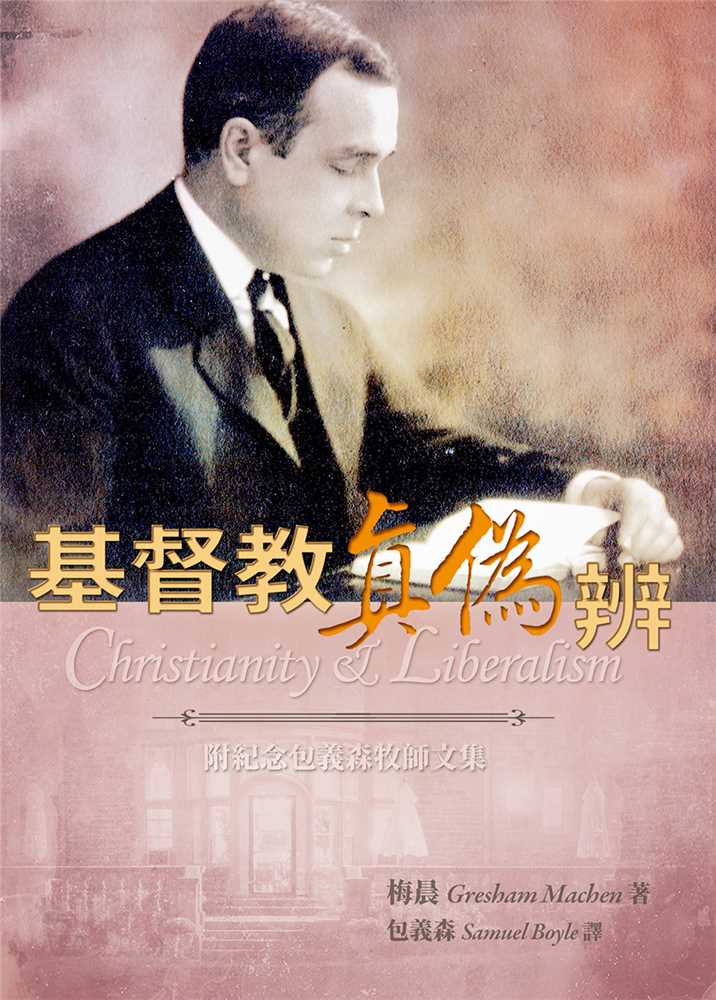

梅晨博士於1923年出版本書時,正與自由派神學搏鬥。包義森牧師於1940年翻譯本書時,已察覺自由派神學對當時剛起步的中國教會虎視眈眈。今天也許人會覺得,本書對於廿一世紀的中國教會還適用嗎?我們只要看到下列現象,就知道答案了:

- 在台灣,教育界仍受新文化運動影響,讓人以狹隘的科學表象作為衡量真理的唯一標準。

- 在中國大陸,青年學子仍受唯物辯證法影響。

- 海峽兩岸教會都缺乏護教的眼光,不容易分辨「以啟示為基礎的真基督教」與「人本主義以理性為基礎自創的偽基督教」。

本書能幫助華人教會了解二者的神學分野,和人本主義掏空其核心之後的「福音」,對家庭、學校、社會,及至文化的負面影響。(趙天恩牧師)